ESGリサーチ(政策)

日本の2030年排出目標は13年度比46%削減:新目標確定でグリーン成長戦略の本格始動に期待

- 日本政府が新たな2030年排出削減目標を決定

- 新目標を巡る評価:国内と国外で温度差があり得る

- 外国人投資家からは「保守的」と評価されるリスクも

- 「やや野心的」な目標値が意味すること

- 気候リーダーズサミットにおける他の注目点

- 相次ぐ国際会議と波乱含みのCBAM/EU-ETS採択

日本政府が新たな2030年排出削減目標を決定

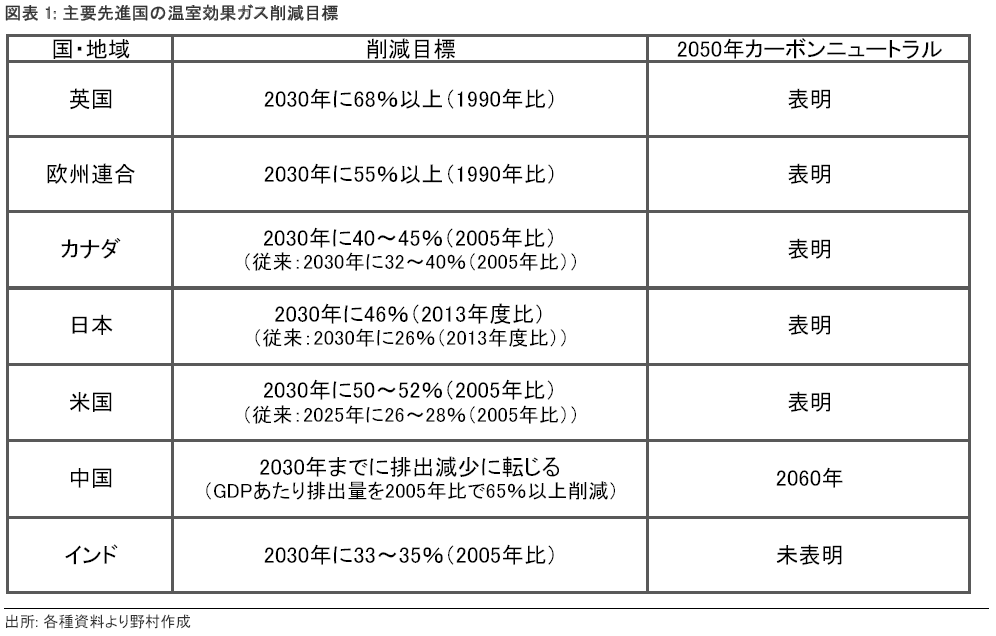

日本政府は、2030年時点の温室効果ガス(GHG)排出削減目標を、2013年度比46%削減に決定した。米国主催の気候リーダーズサミット開幕を前に、菅首相が表明した。気候変動問題に対するグローバルな関心の高まりを受け、従来目標の同26%削減(2015年に策定)は「野心的」とは言い難い目標になっていた。(図表1)

新目標を巡る評価:国内と国外で温度差があり得る

野村では、日本政府の新目標を「やや野心的」と評価している。気候変動関連の政府審議会などでは、GHG削減で重要な役割を担う産業界が総じて削減に慎重なスタンスを見せていたからである。主要メディアの事前報道からも、新目標は2013年度比35~50%削減まで幅広く検討されていたことが窺える(4月7日付け東京新聞等)。国内における産業界との調整が十分に行われたうえでの決定かについては定かでないが、事前報道の中ではやや高めの水準で新たな削減幅が決定されたと言えるだろう。国内では、産業界との調整が緊要な課題となるだろう。

外国人投資家からは「保守的」と評価されるリスクも

一方、国際的に見た場合には、依然として保守的と評価される可能性もある。GHG削減目標の基準年は国によって異なっており、単純比較できない。そのため、削減幅の計数が独り歩きする面がある。図表1で見たように、日本の削減幅の計数は諸外国に比べ小さく、保守的な印象を与える可能性がある。この点は、外国人投資家が日本企業を評価する際にネガティブな影響を持ちうる点に注意したい。

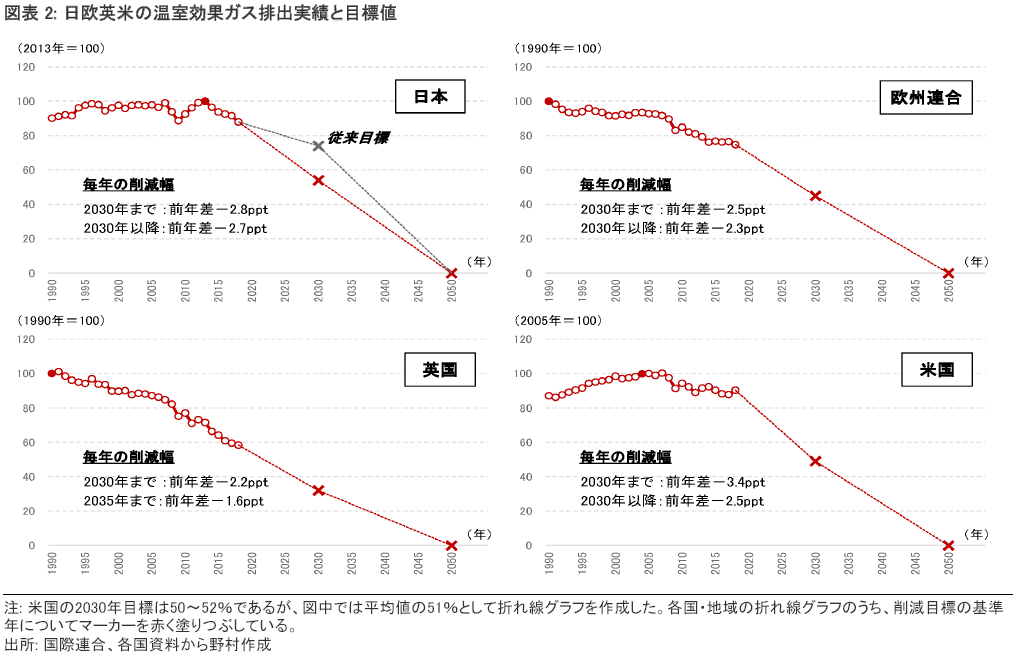

ただ、2050年カーボンニュートラル(CN)に向けて直線的に排出削減を進める(=削減ペースが2050年までほぼ一定)点では、今回の新目標設定により、日本の取り組みはEU(欧州連合)・英国・米国と概ね足並みを揃えたことになる(図表2)。政府としては、再びグローバルに目標引き上げの機運が高まらない限り、新目標(2013年度比46%削減)を維持する構えとも解釈しうる。

「やや野心的」な目標値が意味すること

新たな2030年排出削減目標が具体的に定まったことで、日本政府は気候変動対策の詳細を詰めることになる。特に注目されるのは、グリーン成長戦略の改定(6月見込み)と、エネルギー基本計画の改定(7月見込み)である。

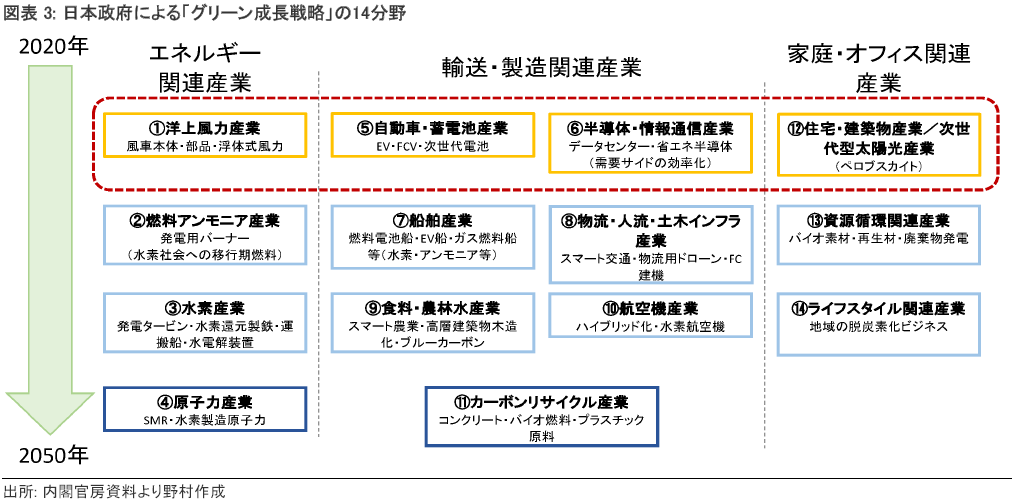

グリーン成長戦略の改定では、重点14分野に関する政策的取り組みの精緻化が行われる見込みである(図表3)。

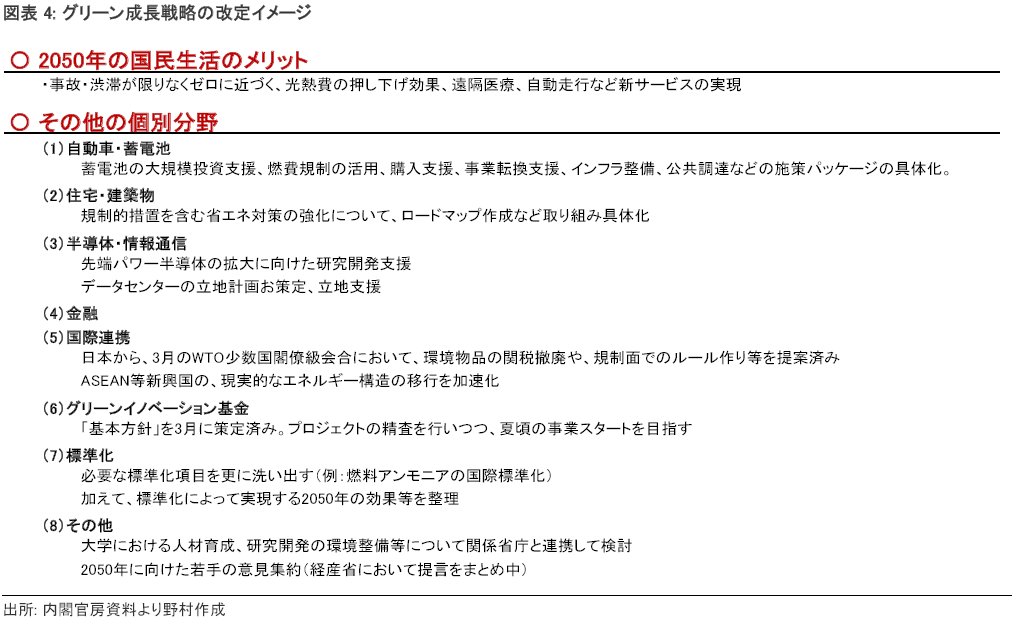

例えば、自動車・蓄電池産業分野等では、関係業界へのヒアリングを通じて、グリーン成長戦略の方向性の確認や実行上の課題、必要な施策の整理などが進んでいる模様だ。あくまで中間報告段階の概要に過ぎないが、4月12日の成長戦略会議で示された資料が、6月目途のグリーン成長戦略改定の内容をイメージする上では有用だろう。(図表4)

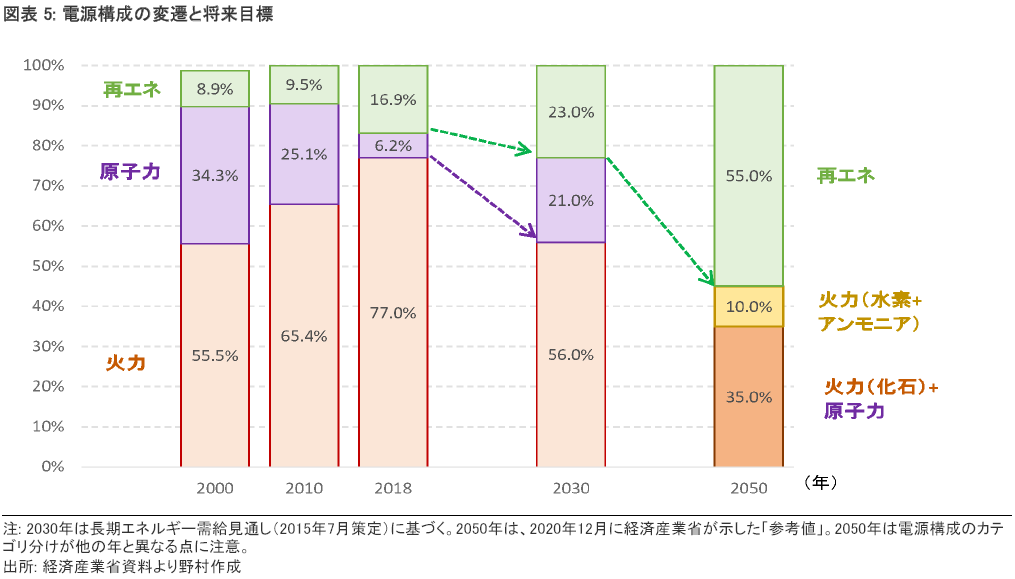

グリーン成長戦略に係る予算措置としては、2020年度第三次補正予算における研究開発のための2兆円基金が記憶に新しい。ただ、2兆円基金はあくまで研究開発向けの資金であり、景気刺激策としての性格は薄かった。2030年の新目標策定を機に、住宅の省エネ化や電気自動車購入補助などの財政支援が拡充されていく展開も考えられよう。9月に予定されている自民党総裁選に向けて、財政出動が再び意識される可能性に注意しておきたい。エネルギー基本計画の改定では、新たな排出削減目標と整合的な電源構成が注目される。現行のエネルギー基本計画では、2030年の電源構成は図表5の通りに想定されていた。

新たな2030年排出削減目標のもと、政府が「確立した脱炭素の電源」と位置付ける再生可能エネルギー(再エネ)と原子力の電源シェアが、どこまで積み増されるかに注目したい。

気候リーダーズサミットにおける他の注目点

4月22日(米国時間)にオンラインで行われた気候リーダーズサミット(1日目)では、米国が2030年のGHG排出削減目標を2005年比50~52%に引き上げた。ブルームバーグなどが事前に報じていた水準と概ね整合的な内容であり、サプライズはない。当サミットにおける米国以外からの情報発信についても、簡単に触れておこう。まず、日本やカナダが新たな2030年排出削減目標を表明した。これにより、主要先進7か国(G7)の2030年における排出削減目標は、2050年CNの軌道に概ね乗ったことになる。中国は、米国・国際連合に続いて三番目という早いタイミングで登壇し、石炭消費量を2026年以降に減少させていく方針を表明した。中国の次に登壇したインドは、インド-米国気候・クリーンエネルギーアジェンダ2030パートナーシップの設立を明らかにした。グリーンファイナンスやクリーン技術へのアクセスを通じた、持続可能な開発の新たなロールモデル(模範)になることを企図した取り組みのようだ。欧州が先導する炭素国境調整メカニズム(CBAM)に関しては、欧州理事会が制度の重要性をアピールした。一方、IMF(国際通貨基金)はグローバルな最低炭素価格を策定すべきとしたうえで、CBAMは非効率かつ潜在的に問題含み(contagious)と評価した。欧州が先導する点では、共通基盤タクソノミー(サステナビリティに寄与する経済活動に関する国際的な定義のこと。欧州と中国が共同で取りまとめている)への注目度も高い。欧州理事会は、共通基盤タクソノミーの策定に参加している国がグローバルなGHG排出量の55%を占めていることを指摘したうえで、未参加国に参加を呼び掛けた。これらCBAMや共通基盤タクソノミーについて、当サミット1日目終了時点において米国からの明確な反応はなかった。

相次ぐ国際会議と波乱含みのCBAM/EU-ETS採択

ESG/気候変動問題にとって、2021年は「国際協調の構築」がテーマの年になるだろう。今回の気候リーダーズサミットはその端緒であり、6月のG7、7月のG20、8月のダボス会議、9月のプレCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)/国連総会など、11月のCOP26に至るまでほぼ間断なく国際会議が予定されている。そのうえ、国際的な議論を呼ぶ可能性が高いCBAMの制度案採択や、それに密接に関係したEU-ETS(欧州排出量取引制度)の制度改定案採択も6月末までに予定されている(いずれも欧州委員会による採択)。各国・地域の思惑が複雑に交錯する中で、2050年カーボンニュートラルに向けた「理想と現実」のギャップが顕在化する展開に注意したい。

ESGリサーチ(政策)2021/4/23 より

著者

岡崎 康平

野村證券 シニアエコノミスト

桑原 真樹

野村證券 シニアエコノミスト

美和 卓

野村證券 シニアエコノミスト

元村 正樹

野村證券 シニア・エクイティ・ストラテジスト

若生 寿一

野村證券 ESGチーム・ヘッド