ESGリサーチ(政策)

IPCC報告書が示した「ほとんど確実な未来」: 2050年ネットゼロ実現でも気温上昇は21世紀半ばまで継続する見通し

- IPCCが最新報告書を公表

- IPCC報告書の概要

- IPCC報告書のインプリケーション

- 日本では環境省「適応計画」の改定に注目

IPCCが最新報告書を公表

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が、第6次評価報告書(AR6)のうち「気候変動-自然科学的根拠」部分を公表した。本報告書は、気候変動の現状・先行きに関するグローバルな基礎資料であり、各国政府・国際機関・企業・非営利団体の認識の基礎を成すものである。10月31日にスタートするCOP26(気候変動枠組み条約第26回締約国会議)でも、本報告書が議論の前提となるだろう。

IPCC報告書の概要

本報告書の重要なポイントは以下の通り。

1. 人的要因が気候変動に影響を与えたことは「疑いない」と初めて断定

前回の報告書(AR5、2013年発行)では、「可能性が極めて高い」と記載されていた。第1次報告書(AR1、1990年発行)は「気候変化を生じさせる恐れがある」としていたが、発行を重ねるごとに確信度が高まっていた。

2. 気温上昇+1.5℃(工業化前比)への到達時期を10年前倒し

従来の見通しでは、世界の平均気温が工業化前比+1.5℃に到達するのは2031~50年だった。今回の報告書では、2021~40年へと10年前倒しされた。

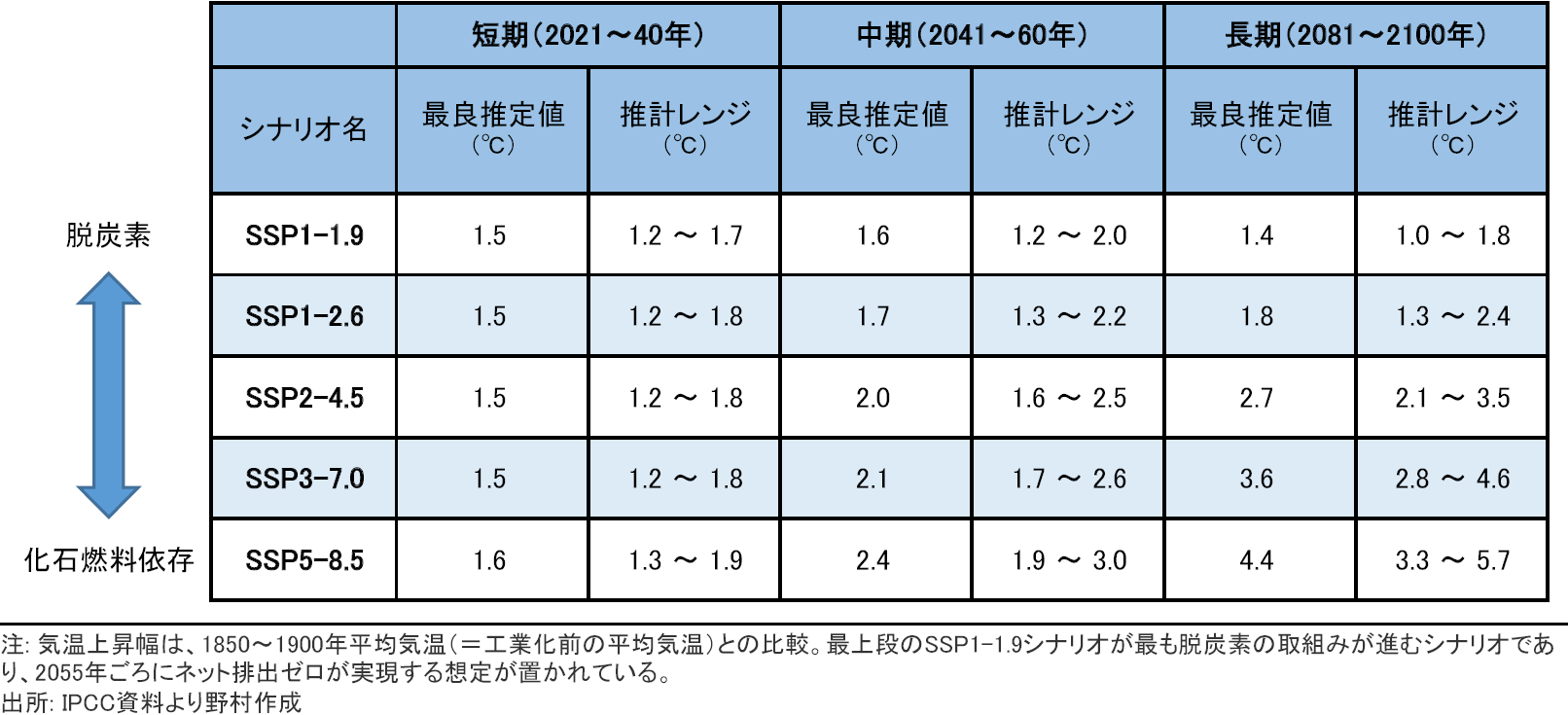

3. 2050年ネットゼロ実現でも21世紀半ばまで気温上昇が続く

報告書では、温暖化ガス排出等に関して5つのシナリオが想定された。このうち最も排出削減が進むシナリオ(2055年ごろにCO2排出量がネットゼロに到達)でも、世界の平均気温は21世紀半ばに+1.6℃(工業化前比)ほど上昇する。

4. 気温以外の変化(海水面上昇)を逆転させるには100~数千年が必要

CO2のネガティブエミッションを実現すれば、世界の平均気温は徐々に低下していく。しかし、上昇した海水温や、低下した海水酸素濃度が元通りになるにはかなりの時間が必要になる。また、一度溶けてしまった氷床などは元通りになるとは限らず、海水面上昇などは恒久化する可能性もある。

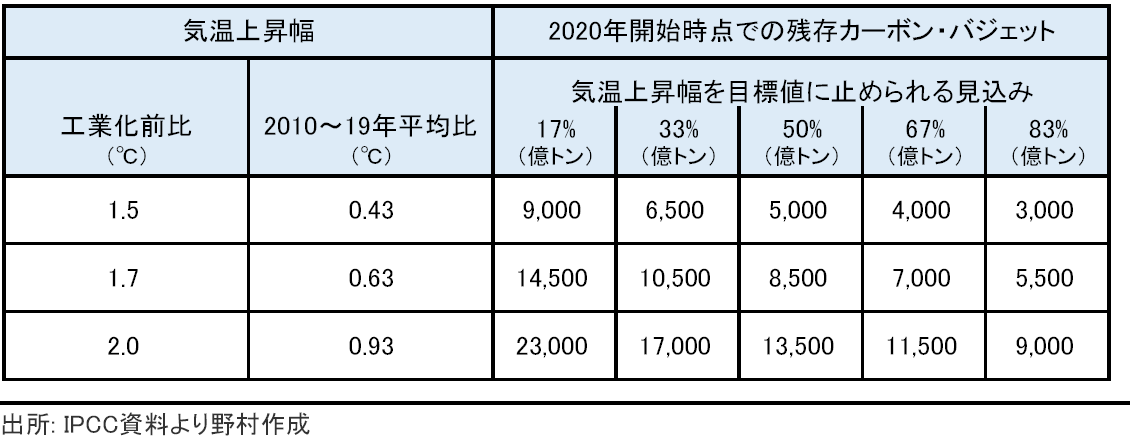

5. 工業化前比+1.5℃実現のカーボン・バジェットは3,000~4,000億トン

カーボン・バジェットは、気温上昇の目標値に応じて決まる、追加的なCO2排出可能量のこと。本報告書では、工業化前比+1.5℃を67~83%の見込みで実現する場合、残されたCO2排出可能枠は3,000~4,000億トンとされた。近年の年間CO2排出量は約330億トンであるため、10年強しかカーボン・バジェットは残されていない。

IPCC報告書のインプリケーション

今回のIPCC報告書は約4,000ページに上る大部であり、その含意は多い。しかし、こと経済・金融の観点で見た場合の最大の含意は、「気候変動緩和策のみならず、適応策にも本腰を入れるべし」だと野村では考える。

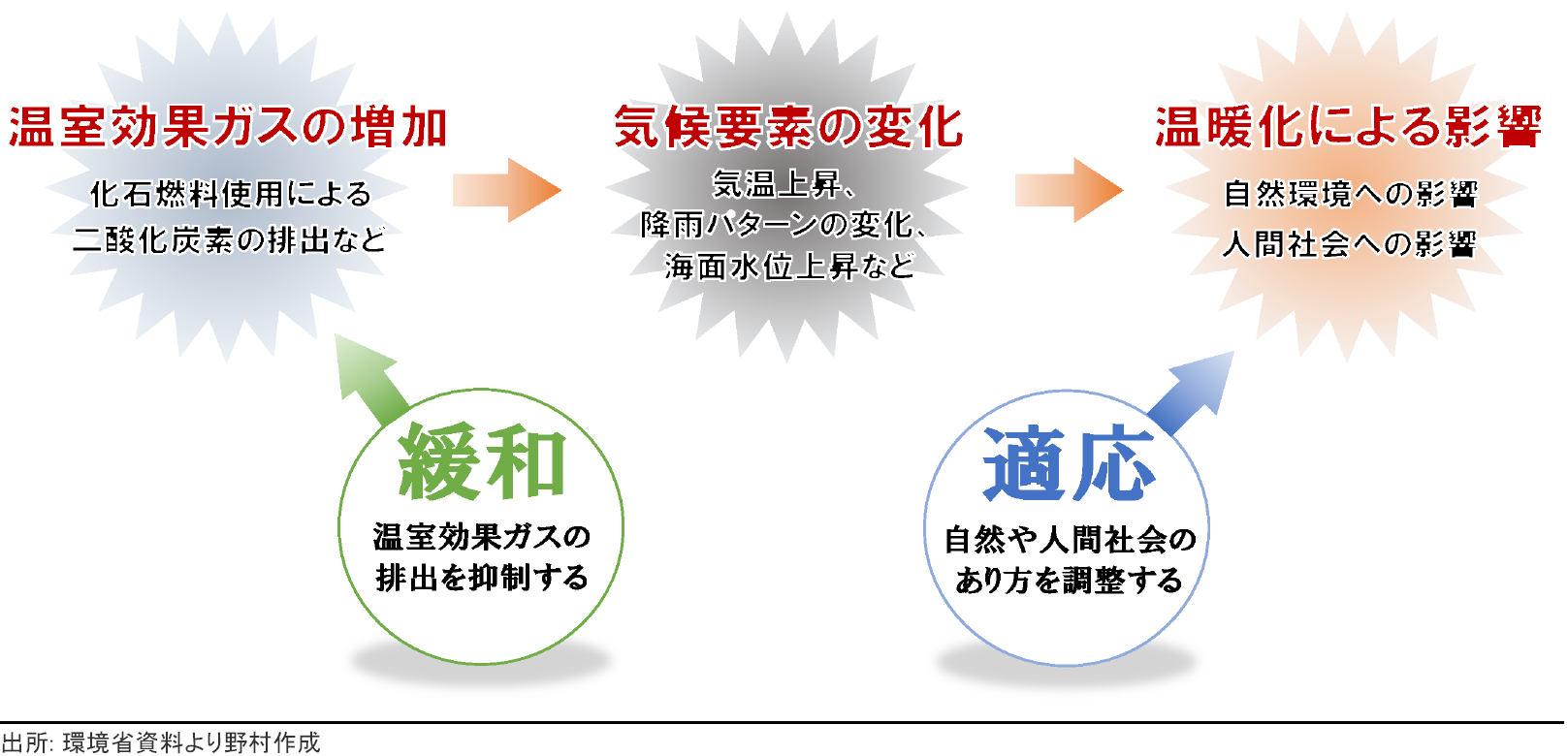

気候変動対策は、大きく「緩和策(Mitigation)」と「適応策(Adaptation)」に分類される。

「緩和策」は、温暖化ガス排出量の削減などを通じて、気候変動それ自体を抑制することを目指す対応策である。温暖化ガスを多量に排出する化石燃料の使用量を削減したり、再生可能エネルギー(再エネ)や水素によるクリーンエネルギーの導入・研究開発を進めることなどが該当する。2020年に加速した世界的なグリーン政策には、この緩和策を中心に注目が集まっていた。

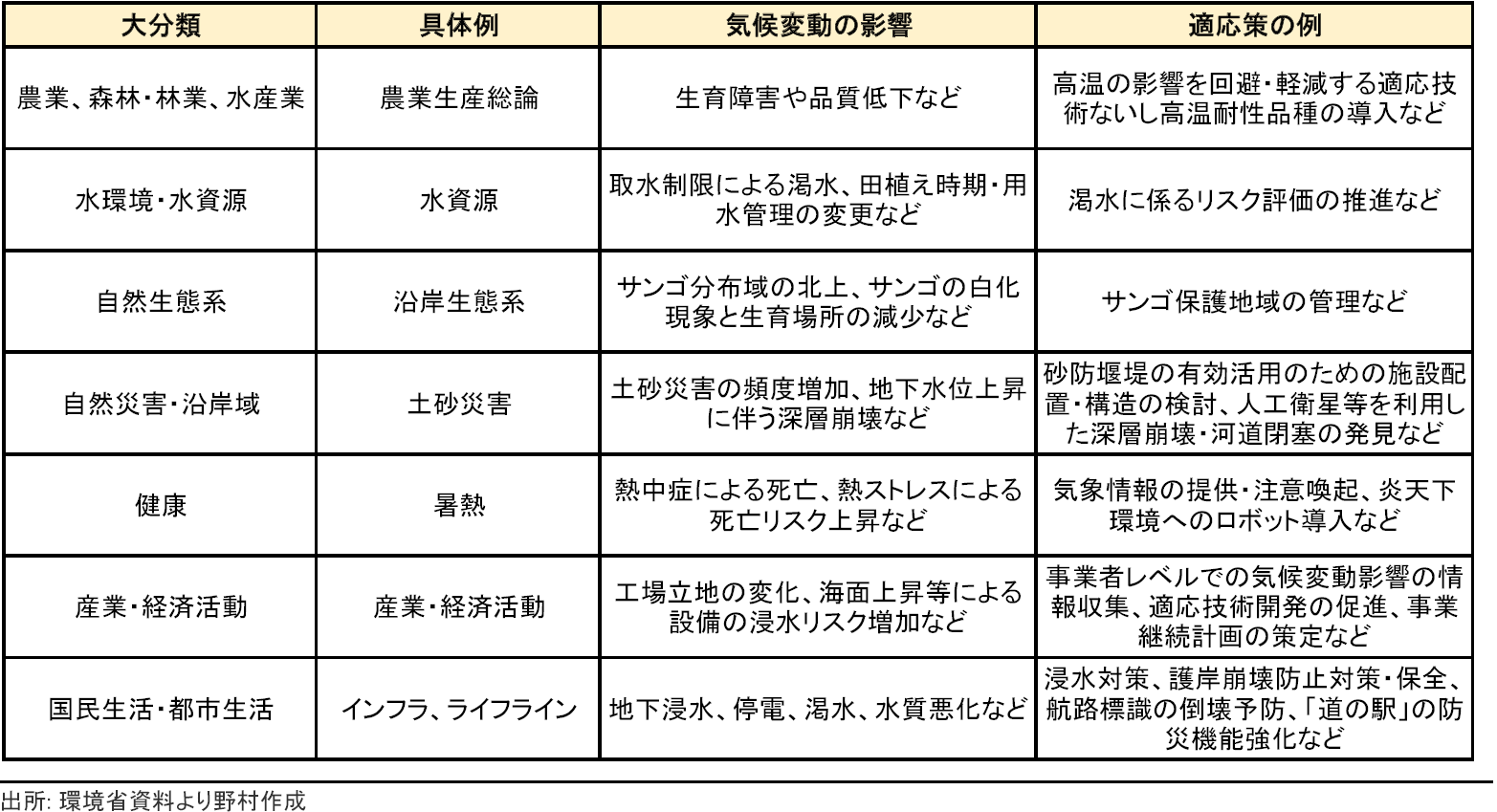

一方、「適応策」は、気候変動が起きることを前提として、その被害の抑制を目指す対応策である。身近な例でいえば、気温上昇に伴う熱中症リスクの増大を前提として、熱中症への注意を促す気象情報の提供サービスを充実させたり、炎天下の作業においてロボット技術を導入するといった適応策がある。今回のIPCC報告書からは、この適応策の重要性が示唆されたと野村では受け止めている。

先述の通り、IPCC報告書によれば、2050年ネットゼロを実現するシナリオでさえも、21世紀半ばまで気温は上昇し続ける。今後30年間は気温上昇が続くことが、家計・企業・政府の経済活動にとって「ほとんど確実な未来」として提示されたと言って良いだろう。30年という時間は、長期と呼ぶにふさわしい期間である。住宅・生産設備・工場立地といった、人生設計や経営戦略レベルの意思決定においても、適応策が真剣に検討されるべきと言えるだろう。今回のIPCC報告書は、近年の気温上昇・気候変動が人的要因によるものであると断定することによって、気温上昇・気候変動を前提とした適応策の検討に向け、家計・企業・政府の意思決定を後押ししているとみることができる。

また、既に各国が緩和策を一定程度進めている点もポイントだ。米国やEU(欧州連合)、日本などを始めとして、主要先進国・地域の多くが2050年カーボン・ニュートラルを国・地域の目標として正式に掲げている。ドイツや英国などのように更に積極的な目標を掲げている国も存在するが、今後、更にカーボン・ニュートラルの実現時期を前倒ししていくのは容易ではない。このことは、日本において次期エネルギー基本計画の策定に時間を要したことや、EUの“Fit For 55”政策パッケージ提案に複数国から慎重な見方が示されていることなどから理解されるだろう。となれば、各国政府が気候変動対策を進める際の目線は、自然と適応策に向かう。ドイツにおける洪水やカリフォルニアの干ばつ・山火事など、自然災害を念頭に置いたインフラ投資などは、景気刺激効果も期待できる適応策として採用されやすいのではないか。

国際関係の観点でも、適応策には注目したい。気候変動分野では、先進国が途上国に対して資金援助を行っている。現在の目標は、2010年のカンクン合意による「2020年までに年間1,000億ドル」水準での支援であるが、途上国からは支援額の引き上げが要請されている。途上国の鉱物資源へのアクセスを確保したい先進国は、資金援助額を引き上げて途上国の適応策採用を後押しする可能性がある。適応策は、気温上昇・気候変動の影響が発現する現地において実施する必要があるため、途上国との関係強化を目指す先進国には好都合であろう。

日本では環境省「適応計画」の改定に注目

適応策への関心の高まりが期待されるのは、日本も同様である。そこには3つの背景がある。

第1に、更なる緩和策の採用が容易でないことだ。次期エネルギー基本計画を巡る議論が紛糾したことを踏まえると、日本で排出削減目標を更に積極化させる展開は望みにくい。既に方向性が打ち出されている緩和策(グリーン成長戦略に詳しい)は当然推進しながらも、施策のウエイトが適応策に傾く展開が考えられる。遠い未来への投資のみならず、景気刺激効果が期待できる目先の対応策(=適応策)にも政策的な対応が行き渡る構図になる。

第2に、補正予算の編成が見込まれることだ。日本では、衆議院議員選挙と自民党の総裁選挙が今秋にも見込まれており、その前後で補正予算が編成される可能性が高い。補正予算の規模・内訳は予断を許さないが、選挙の存在を踏まえると、景気刺激的な内容や、有権者にとってイメージの良い施策が採用されやすいだろう。気候変動対策は有権者のイメージも良く、かつ適応策であれば、インフラ投資などに繋がるため景気刺激効果も得られる。また、国際的に見ると、政府支出のグリーン化は広く認識されたトピックになっている。10月31日にスタートするCOP26に向けて、日本政府としてもグリーン政策のアピール材料を重ねたいところであろう。

第3に、環境省「気候変動適応計画」(2018年11月閣議決定)の改定が2021年度に計画されていることだ。日本における気候変動への適応は、この文書に基づいて進められている。この適応計画は、適応施策の分野を大きく7つに分類し、それぞれの分野で生じる気候変動の影響と、それに対する適応策を整理している。

2020年12月には、気候変動による各分野への影響評価が完了していることもあり、コロナ禍においても順調に計画の改定が進むものとみられる。景気刺激策としての観点や、最近の政府におけるグリーン政策関連の議論を踏まえると、道路・橋梁・堤防・公的建築物・水道といったインフラや、断熱性能などがポイントとなる住宅関連施策に、適応策としてのスポットライトが当たる展開に期待したい。

ESGリサーチ(政策) 2021/8/12 より

著者

岡崎 康平

野村證券 シニアエコノミスト

桑原 真樹

野村證券 シニアエコノミスト

美和 卓

野村證券 シニアエコノミスト

元村 正樹

野村證券 シニア・エクイティ・ストラテジスト

若生 寿一

野村證券 ESGチーム・ヘッド